小野芋子の豆知識?

「え? ニクソン?」

宮子は千葉島とアメリカの関係をよく知らないので、思わず聞き返してしまった。

「違う違う。憎村。俺もまだ行ったことないけど、なんでも成田のほうにあるらしいよ」

なんだか恐そうな名前だ、とは言わなかったけど、どうして芋子の豆知識はいちいち不穏なのだろう。

「そこの村人は呪われた血族で、なんでも『憎村ショック』っていう妖術を使うらしいんだよねえ」

そうつぶやく芋子の視線は、遠くを見つめていた。どこか嬉しそうな微笑みとともに……。

キョンシーマジックだってまだちゃんと完成させていないのに、今度は憎村ショック?

いや、キョンシーマジックを回避できるのだったら、芋子の興味が他に向けばいいとも思う。

まったく千葉島は油断のならない場所だ。

(つづく)

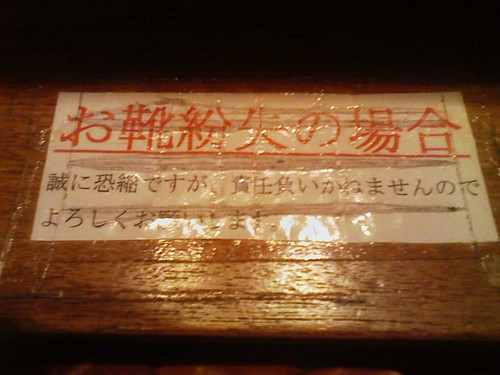

一瞬立ち止まってしまう

こないだ吉祥寺のさくら水産で飲んでてトイレから戻ったときに気づいたんだけど、責任とってくれるのかとってくれないのか、一瞬迷うよな。

これまでのまとめ

さあ、もう後戻りはできないよ。

http://www28.atwiki.jp/chibaisland

マトメ帝。

http://d.hatena.ne.jp/nishiogikucho/20080315

http://d.hatena.ne.jp/nishiogikucho/20070813

http://d.hatena.ne.jp/nishiogikucho/20070730

http://d.hatena.ne.jp/nishiogikucho/20070727

http://d.hatena.ne.jp/nishiogikucho/20070726

http://d.hatena.ne.jp/nishiogikucho/20070309

http://d.hatena.ne.jp/nishiogikucho/20070220/p1

http://d.hatena.ne.jp/nishiogikucho/20070217/p2

http://d.hatena.ne.jp/nishiogikucho/20070215/p2

次の文書はかなり重要。

http://d.hatena.ne.jp/nishiogikucho/20070214/p1

キョンシーマジックについて(9)

芋子がみんなの人気者になるなんて……。

本当だったら喜ぶべきことなのだと宮子もわかっている。

でも……「これでみんな僕のいいなりだよ」と口元を歪めていやらしい笑みを浮かべた芋子の表情を思い返すと、宮子は暗い気持ちになってしまうのだった。

人を文字通り蹴落として人気を得た芋子。

それを非難する宮子に、芋子は言い放った。

「見下されながら生きていくっていうのがどんだけきついか……ホンシュウモノの宮子にはわからないだろうな」

ショックだった。

初めて芋子が宮子のことを「ホンシュウモノ」と呼んだ。

宮子は一体どうしてこんなことになってしまったのか、混乱の中でなんとか振り返ろうとした。

川沿いの掘っ建て小屋に、どこから流れてついたのか誰にもわからない謎の老婆が住み始めたのは、春の終わりの頃だった。

「騙された……騙されたよ……あたしの百億円が騙し取られたよ」

その老婆はいつもそうつぶやきながら、町の集会所のまわりをうろついていた。その集会所は、町内会の寄り合いのためのもので、週末には若い衆たちが酒を持ち寄って宴会を開く場所になっていた。

老婆はなにを勘違いしているのか、その集会所に入ろうとする者を見つけると、「あんた、折伏されるよ! それともあんたが折伏するのか!」と叫びながらつかみかかってくるのだった。

老婆の名前は、信濃町子といった。

いつしか町では「シナチョウ」と呼ばれるようになっていた。

「芋子、お前の言ってる『キョンシーマジック』とかで、シナチョウを追い出すことできないのかよ」

サッカー好きの大熊君がある日、芋子に声をかけてきた。

その数日前に、大熊君はシナチョウに追いかけられたのだった。なんでも、「ダイなんとか」っていう詐欺師の親戚だと思われたらしい。

「できるよ」

芋子は即答した。

「ただし……みんなの協力が必要なんだけどね」

大熊君の取り巻きの子たちが「それみたことか」というような笑いをあげる。

「お前に協力するやつなんて、いるわけがないだろう」

芋子は黙って大熊君をにらみ返す。が、すぐに目をそらした。宮子はそれをハラハラしながら見つめる。また芋子がみんなにリンチされるんじゃないか。

以前、こんなイジメがあった。クラスで一番の美少女ともてはやされている早智子と芋子を大熊君が掃除のロッカーに閉じこめて、大勢の男子がロッカーにガンガン蹴りを入れて、「エロいな、芋子!」とはやしたてた。

芋子も被害者だ。

それなのに。

早智子は大熊君たちのグループとは仲良くなって、一緒に学校の帰りにゲームセンターに寄ったりするようになった一方で、芋子とは目も合わせようとしなくなった。それどころか、一度など「芋子君って……なんか変な臭いがする」と通りがかった芋子に消臭スプレーをかけたりもするのだった。

「『キョンシーマジック』は、確かに一人じゃできないけど……まあ、僕もシナチョウは気味が悪いからね。なんとかやってみるよ」

宮子は、なんとなく『キョンシーマジック』には関わりたくないと思っていたから、芋子を心配しながらもあえてその話題には触れようとしなかった。

それから数日後。

宮子が父親の工場にふらりと寄ったときのことだ。

父親には工場には来るな、と言われている。なにを作っている工場なのか、父親は教えてくれない。「危険だから」と二言目には言い、仕事のことはいっさい教えてくれない父。

それなのに宮子は、工場に来てしまった。

自分から意識して芋子に距離をおいた数日だった。だから、つい「私はここでいつまでも余所者なのかしら」などと考え込んでしまったのだった。「私が私自身であることで、みんなが喜ぶようなことっていうのはあるのかしら」。

まるでこの宇宙で独りぼっちみたいだ……。

そういえば、父親もこの数日家に帰ってきていない。仕事で忙しいのだろう。よくあることだ。

それでも、宮子は工場に足を向けずにはいられなかった。

工場の近くまで来たとき、宮子は意外な光景を目にした。

魚のような顔をした工員が向こうから歩いてくる。その工員を、宮子は以前も見かけたことがある。宮子の家のそばで、父に怒鳴られていた。「こっちのほうへは顔を出すなと言ってあるだろう!」と父親は激昂していたが、その魚顔の工員がぺこぺこと頭を下げながら、なにかを父親に差し出すと、父親は急に青ざめてしまい、ヒソヒソとその工員となにかを話しながら、車に乗り込んでどこかに走り去ってしまった。

父親とその工員が寄り添っているのを見たとき、宮子はわけもわからず父親への反発心を抱いた。

そして今。その魚顔の工員のそばに走ってきたのは……芋子だ。

そして芋子は魚顔の工員に向かって、こう呼びかけた。

「父さん」

宮子はドキリとした。全然似ていない親子だ……。いや、そんなことより……宮子は自分自身に対してすら正直に思いを認めることができなかった。宮子はその夜の日記に、一度はその工員のことを「気味が悪い」と評したが、すぐに消しゴムでそれを消した。「知らない人のことを、悪く思ってしまってはいけない」。そう自分に言い聞かせる宮子だったが、宮子の偽らざる印象を一言で表せば「化け物」ということになるだろう。

その夜、海のほうからなま暖かい風が吹いていた。

そして、その風はいつもよりもずっと生臭く、魚のような臭いがした。その臭いは、次第に強くなっていく。窓はきちんと閉めているのに。

宮子は気になって、窓辺へ近づいた。

二階の窓から見下ろした真っ暗な道を、大勢の人が歩いている。だが様子がおかしい。歩き方が変だ。体全体を左右に大きく振っている。中にはそれが面倒だと言わんばかりに、ぴょんぴょんと跳びはねている者もいる。まるでカエルのようだ。そして何よりも奇妙なのは、みんな頭からすっぽり袋をかぶっていることだった。

宮子は体をこわばらせながら、その奇妙な行列をじっと見つめていた。

が、一人の男と目があって慌ててカーテンの隙間を閉め、ベッドの布団の中に潜り込んだ。いま見たことすべてが夢であって欲しいと願いながら。

魚顔の工員だった。

(つづく)

こないだ深町さんに会った

また怒られた。

悪いのはid:wetfootdogです。

久しぶりにライブ出演します

そもそも俺の肩書きは「ソンガー」なのですが、インセクト・タブー解散以来ほとんどライブをしておらず、自分の方向性を見失っていました。

1月30日(金)、つまり明後日ですが、久々に歌います。と言っても、ゲストとしての出演なので4曲のみです。インセクト・タブーでギターを弾いていた宇波拓のリーダーバンドHOSEのレコ発です。

ちなみに歌うのは、自分の曲です。

HEADZ presents

ホース『HOSE II』発売記念コンサート

日時:2009年1月30日(金)

会場:渋谷 O-nest(Tel: 03-3462-4420 http://www.shibuya-o.com/)

出演:ホース

第一部: HOSE plays スクリーン・ムード名曲集

第二部: HOSE 〜その全貌〜

ゲスト:

中尾勘二 (reeds, drums)、 虫博士 (song)、上江州佑布子 (harp)、千葉広樹 (contrabass)

19:00開場 / 19:30開演

前売:\ 2,300(+ 1 drink)/ 当日:\ 2,800(+ 1 drink)

前売券は渋谷O-nestにて12/24(水)より発売。

HEADZ onlineshopにて12/24(水)より前売り予約受け付け開始。

主催 & 問合せ:HEADZ(tel: 03-3770-5721 http://www.faderbyheadz.com)

キョンシーマジックについて(8)〜番外〜

「思いつきで書いてるだけだよな」

深町さんに怒られた。

ここを読んでいる人(どれだけいるのかわからないけど)には、関係ない話かも知れないけど、俺はリアルで深町先生(id:FUKAMACHI)と飲みに行ったりする仲なんだよね。

で、昨日、深町さんから電話がかかってきて、新宿のゴールデン街で待ち合わせをしたんだよ。

で、さあ。正直に言うと怒られたんだよね。

「区長さ、書くことないからって、適当に知り合いをキャラクター化して、内輪受けのお話しを作るっていうのはさ……言っていい?」

「うん」

「恥知らずだよ、あんた」

「……」

「なにあれ? いま流行りのラノベ?っていうの? いくらブログで書いてるからって、志が低いよね」

「まあ……暇つぶしっていうか」

「それはさ、あんたの暇つぶしだろ? 読者にとって暇つぶしになってる? ただの時間の無駄でしょ?」

「……」

「人を楽しませる仕事をさ、なめてない?」

「そんなことないよ」

「いや、なめてるね。例えばさ、小説っていうのはさ、余暇の時間をいかに充実させるかっていうところに、意味があるわけじゃない?」

「まあね」

「あんたがしてる映画の仕事だって、そうでしょ? 作品の出来がどうこう言う前に、いかに人の時間を豊かにするかってことじゃない」

「うん」

「広い意味で言ったら、ブログもそうじゃないの? つーか、俺のいま言ったこととか、ブログに書くなよ」

「うん」

すみません。書いてます。

久々に会った深町さんは、なんだか苛々しているみたいだった。もしかしたら……最近別れた女のことで苛立ってるんだろうか。何度か会ったことのある深町さんの彼女は、身長が180センチくらいあるモデルのような人で、いつも深町さんがデザインしたアクセサリーをしていた。ここ何回かの飲みでは姿を見ないなと思っていたけど、風の噂で「別れた」という話を耳にしている。深町さんが銀座の路上で、「この売女!」と罵っているのを見た、という友人の話を聞いたけど本当だろうか。深町さんが本当の意味で紳士であることを知っている俺には信じられない話だ。

「まあ、正直に言うけどさ、区長」

「うん」

「仕事に集中しろよ。あんた、いまだに『代表作』を撮ってないだろ」

「……うん」

「いや、いいよ。あんたが小説を書きたいんだったら。でも、そんときは俺はあんたを『後輩』として徹底的に鍛えるつもりだよ? 『キョンシーマジック』? まずそのタイトルで失格だね」

と、深町さんはモヒートをがぶ飲みしながら、俺を説教した。

嬉しかった。

深町さんが俺のことをそこまで心配してくれてるんだ、と。

みんなは驚くかも知れないけど、深町さんは、俺の『キョンシーマジック』のプリントアウトを鞄に入れていて、丁寧に赤を入れたそれを俺に示した。そして、描写の一つ一つ、会話の端々に駄目だしをしてくれるのだった。

始めはゴールデン街で飲んでいた。

いつしか、新宿4丁目の文壇バーに河岸を変えていた。

その頃には、深町さんはべろべろになって、俺のことなんてほったらかしにして、ホステス相手に、山形のシャッター商店街のことを熱く語っていた。

俺は初めて入った店だったので、なんとなく居心地が悪く、ずっと黒霧島の水割りをちびちびと飲んでいた。

「お客さん、深町先生の友達ってことは、小説とか書いてるの?」

正直に言おう。俺はそう声をかけてくれたホステスの顔を見たとき、パッと思ったのは、「この子、あか抜けてないな」ということだった。

でも俺はそんなことは口にせず、「いえ、僕はただの作家志望ですよ」と答えた。

すると、そのホステスは、「じゃあ、私の話、ネタにしてくださいよ」と、媚びを売るように俺の左腕に抱きついてきた。

悪い気はしなかった。

「君、名前なんていうの?」

俺が尋ねると、それまで別のホステスに抱きついて「今夜俺のホテルに来いよ」としつこく口説いていた深町さんが、にやにやと「区長もやるねえ」と声をかけてきた。

「宮子です」

俺の耳元で、その子が囁く。

一気に酔いが醒めてしまった。

「君……千葉島の出身?」

なんの根拠もなく、俺は尋ねた。

「え……違います……でも、一年間だけ、千葉島にいたことはあります」

宮子が答える。

「そのときのこと……小説になるだろうなと思って、誰かに言おうと思って……それでいま言おうと思ったのに」

俺は、宮子の話を遮った。

「本当は、こんなところでホステスなんかやってる女じゃないよ、君は」

宮子は笑った。

「男の人って、すぐそんなこと言う」

「いや、俺は」

「聞き上手の人のほうが、もてるんですよ」

「……」

「聞いて欲しいの、千葉島で私が見聞きしたこと」

「……なんで俺に?」

「なんでだろう……お客さんの顔見たら、なんだかいろんなこと思い出しちゃって……」

宮子はそう言って、考え込むようにうつむく。

「会話ばっかりで描写が足りないんだよ!」

深町さんがまた急に俺にからむ。

「お前のブログの駄目なところはそれだ!」

「いいじゃない、人のことなんて。ねえ、ボトル入れていい?」

八重子という名前のホステスが深町さんにねだる。

俺はなにか因縁を感じながら、しかし八重子には声をかけない。

「『キョンシーマジック』」

「え」

俺は宮子の言ったことを聞き返す。

「私が見た悪夢を、誰かに小説にして欲しいの」

俺は自分がまるで自分の書こうとしている小説の登場人物になったような思いで、宮子の語る悪夢を一言漏らさず記憶にとどめようと思うのだった。

(つづく)